还敢逃吗1v1:参加直播d.o.i综艺后我火了-Herstory丨日本近代月经概念重构与经期用品商品化

月经是性成熟后,子宫内膜周期性剥离和脱落时伴随出血的一种生理现象。大部分“月经者”(menstruator)一生中会经历几十到几百次月经,通常持续数十年。如何处理经血不仅与人们的日常生活息息相关,也影响其参与社会活动的程度和人类社会的繁衍。与此同时,卫生巾、棉条、月经杯等现代社会主要用于经血处理的各类经期用品,作为月经者的“刚需”,其生产制造市场也拥有巨大的商业潜力。

那么,历史上人们如何处理和看待经血?近代以来产业革命和医学技术发展带来了怎样的变化?经期用品如何成了需要购买的“商品”?着眼邻国日本,或许能够帮助我们梳理一二。

日本经血处理简史

首先,处理经血的方式无外乎两类:一种是外置的Napkin Style,如卫生巾,月经带等。另一种是内置的Tampon Style,如棉条,月经杯等。现代日本的统计数据中,属于前者的一次性卫生巾被广泛使用,而棉条的普及率至多不过20%。但回顾历史,棉条/棉球式经血处理方式或许才是曾经的主流。

《女性卫生用品的社会史》书封

根据田中光《女性卫生用品的社会史》的整理,在布和纸被发明之前,人们主要使用植物的叶子和纤维。绳文时代以麻为主,之后还用到过葛草藤蔓之类。到了战国时代,木棉由大陆传入,而随着纺织技术的发展,布料广泛用于制作衣物。而衣料的边角料就成了处理经血的理想素材。平安时代的记录中,贵族阶层开始使用丝绸和棉花,而江户时代随着纸张产量的增加,越来越多的人开始使用纸质材料来处理经血。进入明治时代后,脱脂棉成为上层阶级的首选材料并逐渐向大众普及。通过这些一系列的路径可以看出,现代化之前经血处理的发展主要集中在材料的多样化,且随着阶级的不同,使用的材料也有所差异。

在使用方法方面,日本最早的医书《医心方》(984年)中就有关于“月带”的记载。贵族阶层将丝绸缝制成袋状,塞入棉花,使用方法类似现代的卫生巾。平民则通常将衣物的边角料或纸张揉成团后使用,有条件的还会配合棉布制成的丁字带(类似相扑选手的兜裆布)使用。在民间,这种方法不仅用于吸收经血,在医学知识并未普及的当时,塞入棉条/棉球的方法还被认为可用于避孕。

明治后期,从欧美传入的月经带逐渐受到推崇,其裆部的橡胶膜有着良好的防水效果。大正至昭和时期月经带日益普及的同时,棉条/棉球式的经血处理方法也依然在民间留有生机。到1960年代,日本的一次性卫生巾“安妮”正式发售,日韩、欧美、中国等地围绕经期用品的市场竞争也愈发激烈。

田中光曾指出,近现代日本的经血处理方法和月经观念经历了两次大的转折。第一次发生在明治时代中后期,当时的西方医学带来了基于现代科学的月经观念,进而推动这一时期的经血处理方法发生了显著变化。第二次转折则发生在1960年代“安妮”卫生巾的普及前后。考虑到关于第二次转折,已有田中等的研究论述,这里将重点关注第一次转折带来的变化。

从“污秽”到“不洁”:西方医学的影响与月经概念的重构

在古代日本的宗教文化中,血液被认为是蕴含着神秘的力量。月经期间的女性可以通过血液与神明产生联结,被认为是奉养神明的“神女”。因此,不同于后来的“月经小屋”,早期的“别屋别火”仪式,即经期女性在大家族日常起居的房间之外另行开灶生火单独生活,是为了将侍奉神明的神圣女性与他人区分开来避免被“污染”。此后,随着男性主导的社会结构逐渐加强,月经和经血这一女性神圣身份的象征开始被视为“穢”——即污秽。这种象征意义的转变常见于民俗学和人类学关于“血穢” ——即与关于血液污秽的概念讨论。

值得注意的是,“血穢”概念最早出现在9世纪,这种说法虽然与经血密切相关,但它所指代的污秽范畴却并未延伸至女性本身,也不包括经期结束后的其他时段。也就是说,日本传统文化中需要避讳的“血穢”实际上只是狭义地指代经期和经血本身。也正因如此,为了有效避讳血污避免冲撞神灵,女性在月经期间反而需要通过佩戴特定的首饰,装饰特定的物品等方法向周围人表明自己正处于经期。加之当时将各类材料团成棉球吸收经血的方式实则并不保险,直到19世纪末至20世纪初的口述史调查中依然可以看到,女性们对于其他人掉落“带着血的棉球”一事都表现得习以为常。

因此,现代社会提及月经常常联想到的两个关键概念,即“污秽”与“不洁”,实际上在漫长的历史中主要被反复提及和避讳的只是其中的“污秽”。而“不洁”则可以说是明治维新以来受到西方医学知识影响下的现代产物。

19世纪世界范围内流行的霍乱在幕末至维新期间给日本带来了大量的人员伤亡,随后在日本还发现了大量伤寒、痢疾等病原菌。明治时期的日本社会亟需建立和完善卫生系统。因此,“清洁”与“卫生”在当时成了社会工作的重中之重,此时的女性不仅是家庭清洁的卫道者,同时作为分娩和养育强健国民的重要母体,其身体本身也进一步被纳入卫生监管体系。

在这样的时代背景下,曾经的“血穢”观念即“经血=污秽”自然重新获得了关注。但是,随着西方医学的传入与普及,人们开始认识到月经作为新陈代谢的一环不过是一种正常的生理现象。传统文化及人类学、民俗学理论脉络中讨论的“血穢”受到了来自西洋现代科学的否定。不仅如此,当时以医生为代表、崇尚外来文化的各界知识分子纷纷在各类面向女性读者的杂志文章中大力宣扬。这种通过科普西洋现代医学知识,否定人们对既有传统文化认知的操作,实则也正是帮助当时知识分子建立文化权威的重要环节。

比如医学博士伊庭秀荣则在《妊娠的生理与病理(二)》一文中明确指出:

“月经即是从妇女身体中排出的废血,在西方,月经被认为对身体具有净化的作用;但在东方,人们常以经血为‘污秽’。不仅是在过去,直到今天仍然有很多妇女持有这种看法。甚至有禁忌认为妇女在月经期间与人见面乃是有失体统。然而,学者们的研究结果表明,月经不过是每月一次的子宫出血,这种血液也并非什么‘污秽’的东西,它与身体其他部位的出血(例如指尖的血液)并无区别。”

那么女性的经血处理是否就此进入了科学开放的状态呢?答案是否定的。在西方医学及卫生知识的冲击下,曾经为了管理和限制女性身体与行为而建构的月经“污秽”观念不断瓦解,取而代之的则是由当时知识分子基于清洁与卫生脉络重新建构的“(棉条/棉球式)经血处理方式=不洁”的观念。

棉条式经血处理方式的“原罪”

当时从经血处理方式出发批判其“不洁”的原罪主要有三:一则认为置于体内的吸收材料的不洁或因其被遗忘/无法取出而引发子宫疾病,二来主张棉条式经血处理方式可能导致的经血外漏,其三指出吸收材料置入带来的刺激可能有损女性“纯洁”。

首先,日本《妇人卫生杂志》第1号的文章中曾提到:“月经期间使用的布片必须是新鲜干净的碎布。如果使用旧布料则必须经清洗干净”。这从侧面佐证了当时人们可能会反复使用旧布料,甚至未经洗涤就使用。再者,由于当时的女性大多选择将布料或废纸等吸收材料揉成团使用,结果时常会导致其被遗忘或无法取出而留置,进而引发子宫疾病。

伊庭秀荣在《妇人世界》第1卷第4号的文章《妇人卫生(三)》中对此进行了如下批判:

“这里我还想特别提醒各位。……即便这些物品经过消毒,也是极其危险的,必须立刻停止。……因为有可能放进去就取不出来,或者在取出时,一部分的棉球被撕裂遗留在体内自己也毫无察觉。”

其次,经血的外漏问题也受到了各方的批判。当时的医疗卫生学认为,经期女性的身体分泌物增加且更容易产生异味,因此需要更频繁地清洗以保持清洁。且知识分子们指出,这种下半身的分泌物、排泄物由于其并不符合当时卫生学的清洁要求,如果被人看见便是极其失礼且羞耻的事。至此,原本常见的棉球掉落或经血侧漏,乃至为了便于避讳而理应昭示的经期本身,逐渐转变为应当被隐匿的存在,且与女性的“耻感”进一步关联到了一起。

最后,当时的部分知识分子还认为未婚女性使用棉球不利于其保持身体纯洁,更有甚者主张通过使用月经带等产品,进而防止少女自慰。绪方就曾在《妇人家庭卫生学》中主张,棉条插入式的经血吸收方法极有可能诱发自慰行为。

上述三点针对棉条式经血处理的方法的批判,共同建构了这种方法如何“不洁”,这种不洁既包括了生理卫生,还拓展到了身心纯洁。而作为应对这一系列批判的完美解答,当时的知识分子和厂商给出了新的答案——月经带。这一点在1909年《女学世界》第4号中的“橡胶猿股式月经带”广告中具有系统性的呈现。这款月经带的广告词是这样写的:

“本品贵族夫人、大户小姐、花楼头牌、女学生乃至保姆侍婢皆可适用,乃是一日不可或缺的卫生用品。汝等女子最当严防的子宫病,生殖器病皆是因经期不讲卫生而起。本品不仅能就此防范于未然,亦可作用于春心萌动的尔等处女,防止自渎淫乐,亦防感染花柳。不可不谓是三德兼具之好物也……”

经期用品商品化:知识分子与厂商的共赢

至此,如果说以棉条/棉球式为代表的传统经血处理方式广为应用的一大原因在于女性个体可以根据手边的材料——诸如衣物边角料等——按照母女亲属传授的方法自行处理经血,那么明治时代后期开始逐渐作为商品售卖的月经带,就直接开启了经血处理的商业化道路。

据现有记录,日本最早商品化的月经带是由医生木下正中设计的。1901年,木下曾在妇女卫生会的讲演中展示了当时西方妇女使用的月经带,并宣称要“模仿这种形式设计并发售”类似产品。并于同年经“神田淡路町风云堂”成功开售。不过,关于这款月经带的广告和文章资料较少,因此尚不清楚它的普及程度。随后的记录中,1905年曾有一名男性向日本专利局提交了一项名为“护膜制防月经裤”的实用新型专利申请。该设计采用类似内裤的样式,裆部可拆卸。但目前并未找到关于这项专利商品化的具体记录。

接下来可以追溯到的产品是由旧东京慈惠医院助产士山田逸子发明的“月之带”(资生堂药局)。1907年《妇人世界》2卷4期中刊登了这款产品的广告。广告中提到,这款月经带是山田在调查了欧洲的情况后,根据日本女性的需要进行改良设计而成的。与大多数月经带的设计和销售、以及专利申请由男性主导的情况不同,“月之带”选择了以女性助产士发明为卖点。这款月经带主要在1907年至1914年间销售,最初售价为甲款75钱,乙款45钱,而在发售次年1月价格就上调至特制款125钱,甲款85钱,乙款55钱,并且推出了更多种类以供用户选择。考虑到当时在日本10公斤白米的售价大约为156钱的社会背景,月经带的价格可以说绝非平民可及。

但即便如此,当时依然有大量的商家进入月经带生产制造和销售的市场中来,并积极致力消费者教育以增加产品销量。从20世纪初到之后的二三十余年,月经带生产制造行业欣欣向荣,竞争也是空前激烈。其背后的原因和可观的“赚头”密不可分。那么,既然是如此高价的“奢侈品”,月经带是如何在当时快速地打开销路并吸引到大量用户的呢?

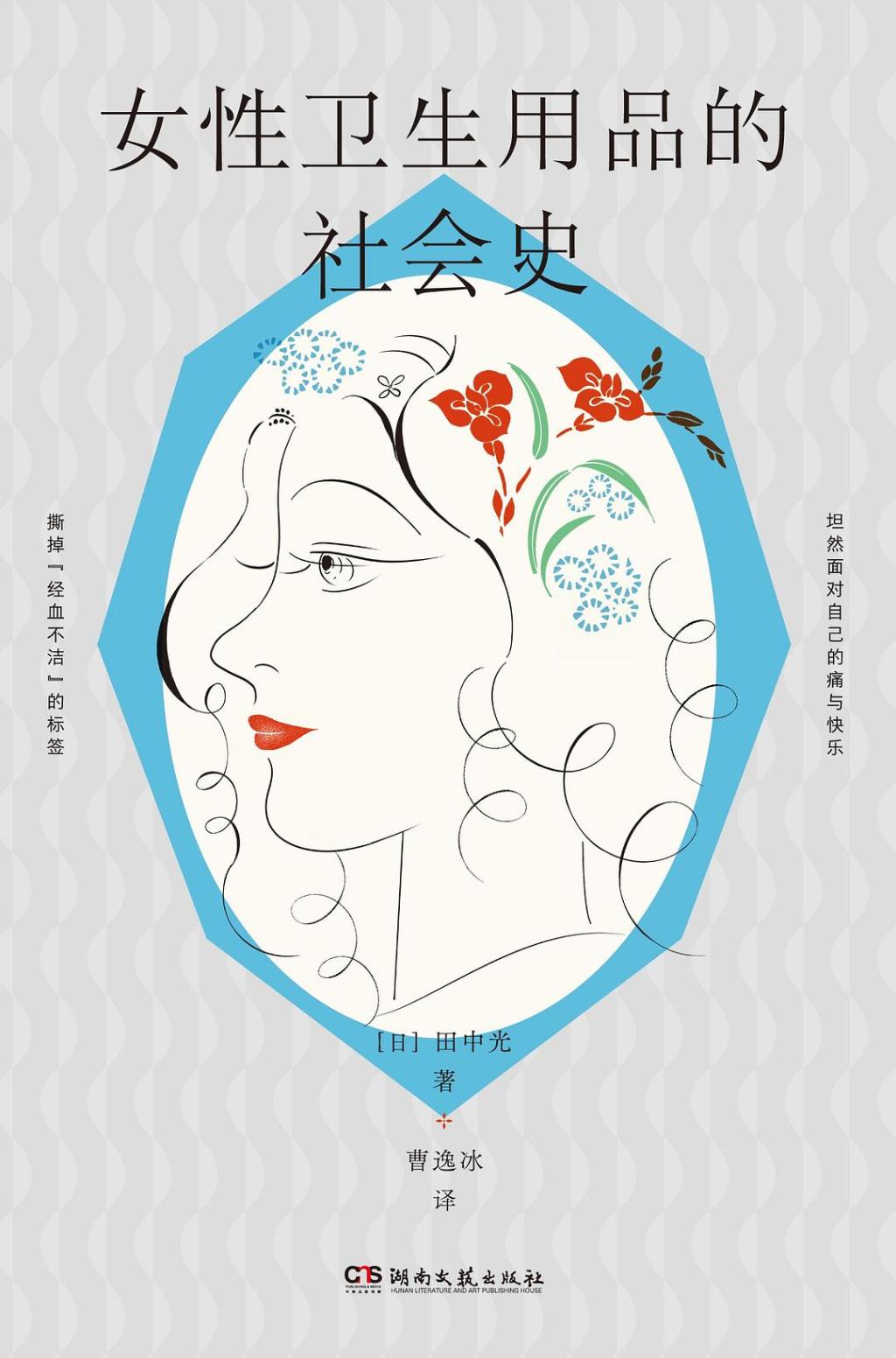

“月之带”广告(《妇人世界》第4卷第1号)

“安全带”广告(《妇人世界》第5卷第3号)

答案之一便是月经带生产厂商与当时知识分子的“不谋而合”。从《妇人世界》刊登的广告内容来看,当时的月经带大多获得了以医生为主的知识分子“背书”。例如,在“月之带”的广告中就提到:“现今村井弦齋先生在其著作《妇人日常生活法》中介绍了本产品的诸多好处,且本品最近荣获宫内省订单,堪称御用佳品”(《妇人世界》第2卷第4号)。“产科妇科的大医学家伊庭秀荣先生在《妇人世界》杂志上大力赞扬了本产品在保障妇女卫生方面的必要性”(《妇人世界》第3卷第1号)。与“月之带”几乎同期推出的“安全带”(安全堂)也被宣传为妇女月经期间的一大福音,广告中特意强调了这款商品乃是药学士藤川次郎的发明,并且受到了医学界各大权威人士的好评。

如此一来,知识分子重新建构的“(棉条式)经血处理方式=不洁”的观念与当时月经带生产厂商想要推广高价商品的意旨达成了完美的“双赢”。不仅知识分子重新掌控了西方医学冲击下“经血=污秽”文化面临解体的局面,月经带的广告又进一步强化了知识的权威性,起到了消费者教育的作用。反之,厂商借助知识分子的力量大肆宣传销售“更现代”“更先进”“更科学”的月经带,并自此将经期用品纳入商品范畴。人们需要花费成本购买特定的经期用品,才能够符合社会标准来完成“清洁卫生科学”的经血处理。这一发展路径也可以帮助我们理解和解释现代社会面临的“月经贫困”:首先经期用品是商品,需要购买,才会有买不起和买不好的问题。

针对日本近代经血处理的社会史整理,我们可以发现,棉条式经血处理方式受到批判同时,以月经带为代表的卫生巾式处理方式正式商品化登上历史舞台,来自男性知识分子及厂商的一系列月经概念重构和营销,使得原本的经血污秽概念在受到西方医学知识冲击解体后,重新得以确立:人们应该卫生且隐秘地处理月经,商品化后经期用品的成本被加诸使用者个体之上,女性需要遵从“科学指导”并确保自己的身体清洁且纯洁。回顾历史,从微观的经血处理用品发展路径着手分析月经从“污秽”到“不洁”的细微观念转变,或对我们更好地理解月经、经期用品,乃至思考女性所处境地提供思路。