公元1052年:边缘如何融入中国?

楔子

你好,这里是《文明之旅》。欢迎你,穿越到公元1052年,大宋皇祐四年,大辽重熙二十一年。

这一年大宋最大的事儿,就是南边两广一带发生了一次叛乱,历史上称作叫“侬智高之乱”。侬智高是广源州的一个少数民族部落领袖。广源州在哪里呢?在今天的越南。在宋朝的时候,算是中国的“羁縻州”。你看这两个字:“羁縻”,原本的意思是牛和马拉车用的绳子。“羁縻州”,说白了,就是中原王朝不直接控制,但是通过军事的、经济的、软的、硬的各种办法间接控制的地区。

侬智高在今天的中越边境一带造反,然后迅速席卷两广。那个时候的两广地区,可不像今天啊,开发程度很有限,大多数州县都没多少人,也没有城池保护,所以侬智高的军队很快就打到了广州。但是,到了广州可就不一样了。广州当时已经是重要的和海外通商的城市,有城墙有军队,侬智高围攻广州57天,愣是没打下来,只能回撤到今天南宁附近。

到了这一年的10月,宋朝这边会派名将狄青去平叛。顺便说一句,民间传说里的杨家将的杨文广,就在狄青这次南下平叛的队伍里。关于狄青的故事,我们今天不展开,到了公元1056年那一期,我们会专门去讲他。总之,狄青一到,一场大战,就平定了侬智高。

这是今年的大事。今年还发生了一件小事。

请注意,它只是看起来小。站在仁宗皇帝的角度来说,这事儿一点也不小,甚至比南边的侬智高的叛乱还要重要。什么事儿啊?就是四川很可能要出事。

你替宋仁宗掂量掂量,两广地区和四川,虽然手心手背都是肉,但哪块肉更心疼?

别的不看,咱们就简单看人口和经济规模。根据这本《中国人口史》的研究,这个时候的四川地区人口大概是200万户,而同期,两广地区人口才80万户,而且其中很多还是朝廷管理不了的少数民族。经济差距就更大了。宋朝财政对商业税收的依赖很严重,而这个时候的四川,是茶叶和丝绸,也就是主要商品的产地。尤其是茶叶,北宋的时候四川一年产量接近3000万斤,几乎是全国茶叶产量的三分之二。整个国家的商税收入,四川一地就占四分之一多。总之,两广出问题,那是边疆问题,四川如果也有动乱,那可就是大宋朝的腹心之患了。

听到这儿,你可能会说:慢着!说了半天,四川要出什么事啊?宋仁宗怎么知道四川要出事呢?

问得好啊。这个原因,其实很荒诞。没有什么动乱的先兆,朝廷也没有什么具体的情报,所有的担心都只是因为有一个迷信的传说。

怎么回事儿呢?原来是有人给朝廷提了个醒,说再过一年多时间,也就是公元1054年,就到了甲午年。

甲午年怎么了?有传言说,四川这个地方,一到甲午年就肯定有大乱。不信你算啊:上一个甲午年,也就是60年前,公元994年,王小波李顺起义军攻占成都,一场动乱吧?再往上推一个甲午年,也就是公元934年,孟知祥造反后唐,建立了后蜀,也是一场动乱吧?连续100多年了,这个规律反复出现了两次。那这个甲午,你等着瞧吧,也一定要出乱子。

你看,朝廷上下所有的担心,依据就是这么个嘀嘀咕咕的声音。是不是有点荒诞?1052年,咱们就从这个荒诞的问题入手,来聊一下中国历史上的一个大问题。

四川危机

每到甲午年,四川要大乱。这是一个传言,里面有很浓的迷信色彩。那你说,宋仁宗是因为迷信,所以才要认真应对这个事儿吗?

没那么简单。迷信是什么?迷信可不只是一个个人观点问题,它其实还是一个社会观念的网络现象。我们节目以前讲过的:你买个房子,有人说是凶宅,你不信,但是你的家人信、朋友信、整个市场都信,这个房子,你是住也住不安,卖也卖不掉。所以,只要你理性,你大概率是不会买一个传说中的凶宅的,这和你是不是迷信没关系。

甲午年、四川乱,这个传言也一样。朝廷不信,但是,如果老百姓信了,人心惶惶,把整个四川变成个火药桶,引发社会动乱,怎么办?如果四川某个角落里的心怀不轨的人信了,以此为号召,揭竿而起,怎么办?

所以,不管仁宗信不信,都要打起十二分的精神来对付这个事儿。想来想去,他挑了一个人,叫程戡(kān),去做益州知州,主管四川事务。因为程戡这个人做事不毛躁,以镇静著称,而且以前就干过益州知州,对当地情况熟悉。人选有了,他还不放心。仁宗跟宰相庞籍说,你去跟程戡打个招呼,这趟差事办好了,回来我就提拔他进宰相班子。庞籍说,这种事要说您自己说,我们当臣子的,可不敢私下聊这种天。仁宗说,自己说就自己说,找机会当面嘱咐程戡,好好干,这趟要是不出事,回来就升你的官。程戡也是一通客气:不敢不敢,应该的。

从这个细节你可以感受一下,仁宗对四川有多不放心。

那程戡完成使命了吗?还行。他是一个很能干的人,两手都抓,两手都硬。一方面,只要民间有传言说什么要有兵变的,马上抓起来杀头,要让民间做到不传谣不信谣。另一方面,他做了一件意味深长的事儿:就是修城墙。

要知道,北宋这个时候,四川是几乎没有城墙的。原来即使有,大宋征服后蜀的时候,也都给拆了。这都八九十年了,四川也没有城墙。对啊,你修城池是防谁呢?是防盗贼,还是防朝廷呀?莫不是你也要割据四川?四川最大的特点,就是相对独立的地缘条件——四川盆地嘛,周围都是山,自成一体,特别方便割据。所以,以前到四川任职的官员,不敢修,也不愿意修城墙,主要是怕朝廷误会。

那为什么程戡敢修呢?首先是因为他身负使命,跟皇帝有这份儿信任。而且,这一招是非常高明的。因为程戡面对的敌人,不是什么具体的社会现实,真是有谁要造反,他的敌人是一个心理现实。所谓“甲午年、四川乱”,不过是一堆社会传言、嘀嘀咕咕和流言蜚语。和这种看不见摸不着的东西怎么作战?最好的办法就是,你也制造一个心理现实,一个可以持续释放信号的行动,让大家往相反的方向嘀嘀咕咕:哦,朝廷还是在想办法哈,哦,城墙起来了,有人造反也没那么容易哈,万一真有人造反,我可以往城里躲哈。两个相反的信号这么一对冲,大家心里也就没有那么慌了。

甲午年,也就是两年后,四川真的就有传言,说侬智高从大理国,也就是今天的云南借了兵,要打到四川来了,民间人心惶惶。其实这个时候侬智高已经死了。但是老百姓才不管那一套,很多人把粮食布匹贱卖,换成金银埋到地下,然后自己呢?自己往城里跑啊。你琢磨一下老百姓的这个行为模式:第一,有了坚固的城池,大家知道自己有地方躲,第二,也知道自己将来还有机会往外挖,所以现在就敢把金银往地里埋。虽然同样是社会恐慌,但这总比老百姓四散奔逃,或者干脆造反要好。你看,程戡埋下的这个伏笔,还真就起作用了。

当然,甲午年四川没出事,也不只是程戡一个人的功劳。仁宗皇帝不是说干好了就要提拔他吗?果然,后来践行承诺,程戡去朝廷当参知政事副宰相了,继任的张方平,也是一个能干的人。四川老百姓因为侬智高的事儿,拼命往城里躲,就发生在张方平当政前后。他是知道侬智高已经死了,所以,他也创造了一个能持续释放信号的行动:他安排了一场表演,正月十五不是要看花灯吗?那好,就办花灯,这天就把城门大敞开着,晚上也别关,对四川的安全就是这么自信。那你想,这比任何辟谣都有用,老百姓才安定下来。甲午年、四川乱,这场因为流言而起的闹剧才最终闭幕。

我说完了这个过程,不知道是否给你留下了这么个印象?大宋朝廷派到四川的官员都很智慧嘛,都是用这种很温柔的手段,用释放信号的方法来治理民情。哎,这么想就错了。

在过往的几十年里,大宋官员治理四川,完全不是这样的温柔风格。大宋派到四川的官员对当地老百姓,内心是猜忌的,行动是残忍的。我举几个例子,你感受一下。

先说内心的猜忌,能到什么程度?就在十几年前,宋仁宗宝元二年,公元1039年,四川益州曾经发生了一场火灾,当时的两位地方主官,益州知州张逸、转运使明镐听说后,连夜就带人过去。但是很奇怪,他们根本不救火,就站那里看着,结果火越烧越大,烧了三千多座房屋,老百姓损失非常惨重。

那你说,是这两个人玩忽职守,道德败坏?其实不管是张逸、还是明镐,做官的名声都很好,这个明镐尤其好,后来他还做到了参知政事,成为朝廷重臣。那为啥啊?你们是地方官啊,你们的使命是救民于水火,现在一场大火就在眼前,你们还不救?

因为他们在火灾现场,琢磨的是另外一桩事:这到底是一场意外的火灾,还是一场有预谋的动乱?对啊,你想象一下,如果你是一个地方官,如果你治理的这个地方,经常有人要造反,民情莫测,突然有一天,你接到报告说有火灾,你带领人马来到现场,你会不会疑心,这是有人故意放火,吸引官员和官军到来,然后趁火起事?你在火灾现场,当然要留一百二十个心眼子,仔细观察,以防万一。等你观察清楚了,再救火也就来不及了。

所以,你说这个结果能怪谁?怪官员冷酷?不,依我看,要怪就怪官员对本地百姓猜忌的那个心魔啊。

我再举个例子,四川老百姓有个传统,每年都要祭奠二郎神,都要办大庙会。二郎神是谁啊?其实就是传说中修都江堰的李冰的儿子。都江堰就在四川嘛,所以当地有这个信仰传统。有一年庙会上,有人假扮二郎神,又让百八十个人假扮他手下的官吏兵丁。你一听就知道,这不就是一场祭神仪式上的cosplay角色扮演嘛?但是,当时的益州知州程琳可不这么看,他的反应非常强烈,连请示朝廷的程序都省了,直接把这些人按照谋反来处置:带头的杀掉,其他参加这个祭神仪式的人统统发配到内地安置。

哎,你可能会说,这么处置也太严重了,这个程琳是谁啊?这么草菅人命,不是个酷吏吗?

其实你要是换个角度看这件事,又会另有一番解释。

大文豪欧阳修后来在给程琳写的墓志铭里就是这么说的:程琳把庙会上搞cosplay的人杀了,有人就说他滥杀无辜,告到了皇帝那里。仁宗赶紧派宦官来调查,结果宦官到四川后,当地百姓都说程琳没错。为啥?当地父老说:“杀这一个人,可以让四川几十年太平无事。”宦官追问原因,他们回答:“以前把我们四川搞乱的,不是什么英雄豪杰,都是一些小混混。不及时制止他们胡闹,时间一久,就容易成大乱。”言下之意,就是这帮庙会上搞角色扮演的人,看着像是在玩,玩着玩着就容易出圈,甚至搞动乱,程琳杀这一个人,把其他小混混都震慑了,四川就安全了。宋仁宗听了这个调查报告,更器重程琳了。干完益州这一任,干脆调到了都城,让他当开封知府。后来这个程琳还当过参知政事副宰相。

这两个故事说完,你肯定明白了:这些年四川出的这些问题,既不是朝廷的官员有什么问题,也不是四川的百姓有什么问题,而是远在中原的朝廷和四川当地的百姓之间的信任出了大问题啊。

边疆问题

朝廷和四川之间的信任出了什么问题?《文明之旅》公元1001年那期节目,说得比较详细。

对于我们现代中国人来说,四川是什么?四川不就是中国的一个省吗?遍及大街小巷的川菜,四川随时都在我们身边啊。有人说《白蛇传》是“两条四川的蛇,在杭州嫁了个人,结果被一江苏和尚给欺负了”,对,青城山上白素贞,西湖岸边遇许仙,而法海是镇江金山寺的。不这么提醒,我们一般意识不到《白蛇传》故事的空间跨度有这么大。为啥意识不到?因为我们不拿四川当外人啊。

但是,对于北宋人来说,感受就不一样了。当时,四川是什么?四川是边疆啊,是一个刚刚征服的地区啊。毕竟在五代时期,它脱离中原将近60年。它经济上是富裕,但是跟咱中原人是不是一条心?得观察!这一观察就是90年,从北宋965年灭后蜀,一直到1054年,把刚才说的那个“甲午年”过完,我们才敢说,大宋朝终于把四川彻底消化了,不只是在武力上征服了四川,而且是彼此在心理上彻底放下戒备,真的觉得是一家人了。

你可能会说,这大宋朝真是小心眼,疑神疑鬼的,用了90年才相信四川人。其实话不能这么说,大宋朝不是不相信四川人,它是不相信四川这个地方。这里面还是有本质区别的。说白了,它不仅觉得四川本地人可疑,甚至连它自己派进四川的军队和官员都觉得可疑。

如果我告诉你,宋朝驻扎在四川的军队,不仅不训练,而且连武器都不发,你信吗?如果不是看到相关证据,我也不信。但还真就是事实。

大宋朝这么做也不是没有原因。你想,宋朝开国之后四川的几场大乱,什么全师雄之乱、刘旴之变、王均之乱,都是宋朝驻四川的军队惹出来的呀!比起普通百姓,有组织的军队一旦造反,威胁更大。所以,驻四川军队,能吓唬吓唬老百姓就得了,武器就别要了吧,训练也省了吧。

不止军队,宋朝对派去治理四川的官员也不信任。为啥?有前车之鉴啊。上上一次甲午年,公元934年,就是后唐派在四川的官员孟知祥,把四川的大门一关,自己当了皇帝嘛!

那怎么办呢?大宋朝就有了一个规定:凡是到四川任职的重要官员,就不要携带家属了。实际上就是让官员的家属留在朝廷做人质。你看看,狠起来对自己人一样狠。

所以你就明白了这个问题的实质:四川独特的地理特征,让这块地方太容易成为独立王国了。不是朝廷太多心,是四川实在让人不放心。

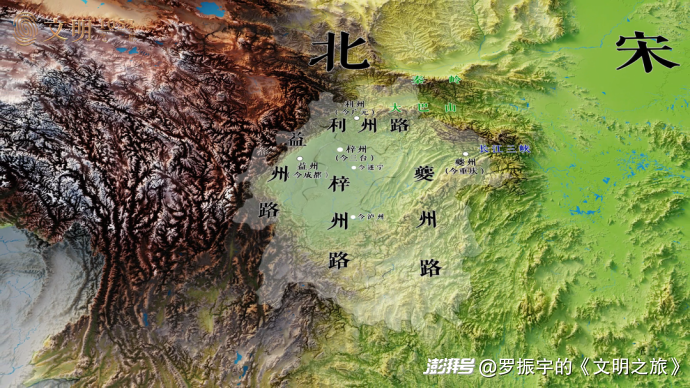

那有什么办法解决这个问题呢?有。我们在讲公元1001年的时候就介绍过,宋朝把四川拆成了四个路,分别是:益州路、利州路、梓州路、夔州路,它们合起来统称川峡四路,简称“四川”,这就是四川得名的原因。这其实就是一个釜底抽薪的办法。

我们来假设一下,如果你是益州路的官员,你想造反,确实,益州就是今天的成都、眉山这块地方,非常富庶,有造反的条件,但是你不敢,为啥?因为划分益州路的时候,就已经设计好了,这个地方就是一块大平原,无险可守,你只要造反,从北边的利州路和东边的夔州路,朝廷的大军就开过来了。那如果反过来呢?你是利州路的官员,就是今天广元、巴中所在的那块地方,或者你是夔州路的官员,就是今天的重庆,你敢造反吗?确实,你所在的地方有天险,分别控制着翻越秦岭、大巴山的蜀道和长江三峡,但是不好意思,你还是不行,因为这两个地方比较贫瘠,单靠自己,养不起大规模的军队。还剩一个路,就是今天遂宁、泸州所在的这个梓州路,正好夹在三个路的中间,它可以监视三个路,但自己也没法独立,不然就是三面受敌。

你看,在地图上这么一拆,大宋天子再看四川,是不是就放心得多了?

尤其是到了这几年,民间传言甲午年注定要发生的四川大乱也没有发生,大宋天子才彻底放下了对四川的芥蒂。何以见得?给你讲一个宋仁宗时候的故事吧,大概就发生在现在这个时候:有一个四川的读书人,写了两句诗:“把断剑门烧栈道,西川别是一乾坤。”我要在剑门关上把守关隘,我要把四川通向外部的栈道都烧了,然后呢?我们四川就是一个独立的天地了。你听听,这就是要造反啊,这就是一首反诗啊。成都知府马上把这人捆了,然后报告皇帝,我抓住反贼一名。宋仁宗一看说,嗨,这不就是一个老秀才急着当官,当不上发牢骚吗?这不值得治罪。这样吧,你们给他封一个小官,也不用管具体的事,找一个小地方让他待着得了。

过去的书上,但凡要是引用了这个故事,通常都是为了说明宋仁宗的胸怀。仁宗皇帝确实性格宽厚,但可不是傻,如果不是朝廷对四川彻底放心了,这个事是断然不会这么处理的。

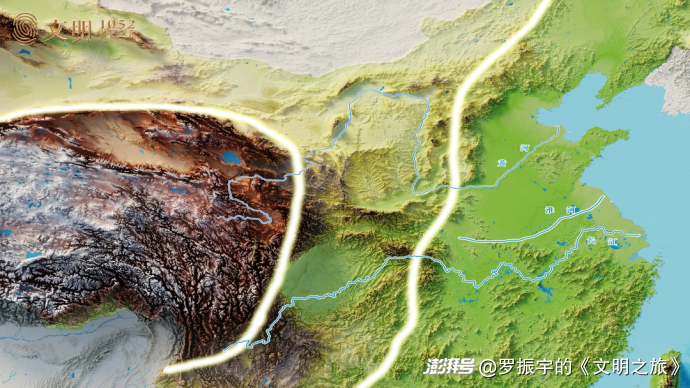

刚才,我们回顾了大宋朝是怎么用90年的时间消化四川这个地方的过程。这背后,其实是一个非常大的问题:中国的疆域是怎么一点点扩展的?

过去,我们一说到中国疆域的扩展,想到的往往是漠北和西域,因为那里的游牧生活方式和中原的农耕生活方式,太不一样了,很难兼容。中国人是通过漫长的摸索,才找了方法,让这些迥异的生活方式可以在一个国家里共存。这个话题,我们今天不涉及,以后有机会再聊。

今天我们讲的四川,则是另一种情况:要说生活方式,它和中原区别不大,都是农耕生活,但它和中原地区之间隔着各种山川险阻。这样的地区是怎么逐渐纳入中国的疆域的?

这个地方我要插一句话:有一个很流行的观点,说中国的地理条件好,这是一整块被大山和海洋围合起来的地方,和外界隔绝,但内部通畅,所以容易形成统一的大帝国。这个说法其实有问题。

不信,你看欧洲,从西欧上岸,骑着马,不怎么费劲就能一路走到东欧平原,中间其实没有什么很难跨越的山河险阻。

但是中国就不一样了:自西向东,三级阶梯,大山连绵不断;自北向南,黄河、淮河、长江,都是天险。山河险阻、关隘重重,这恰恰是中国地理的特点。那奇怪了,为什么欧洲是一堆破碎的小国,很难统一,中国反而能克服这种地理上的限制,在那么早的时候,就能形成统一的帝国?

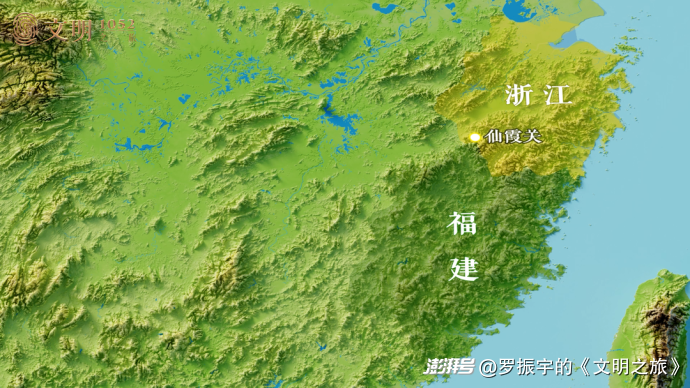

请注意,这可不只是四川啊。在中国历史上,岭南、福建,这些地方都曾经是山河险阻的边疆。

就拿福建来说,这个地方依山傍海,90%的土地都是山地丘陵,只有东部沿海地区有很少一点河流冲积平原。而西、北、南三面都是大山,所以,福建在地理上,其实和四川一样,是一个相对独立的、隔绝的区域。福建被纳入中国版图,虽然可以追溯到秦朝,秦朝在这里设了一个闽中郡嘛,但实际上,因为福建太难进入了,秦朝在这里根本就没有有效统治,只能让越王勾践的后人换个名号,继续管着福建。

到了汉武帝的时候,中央大军彻底征服了福建。但是汉武帝一看,噢哟,这个地方的交通也太难了,得了,别费这劲了,把老百姓全部迁出来,安置到江淮地区吧。至于福建嘛,这十几万平方公里的地方,哎,也没啥用,变成无人区得了。

从外部进入福建的交通问题,是到了唐朝末年的时候,因为一个偶然的机缘才打通了。唐末的黄巢起义,流动作战嘛,公元875年,起义军一直败退,被追到了浙江,几十万大军眼看走投无路了。那怎么不从浙江去福建呢?看地图虽然连着,但那个地方实际上是一片荒山野岭,根本就没有路啊。几十万人只好冒死凿山开路,这就留下了仙霞关。从那个时候到现在,一直是从浙江进福建的必由之路。别说唐朝了,就是到了现代,我给你念一段郁达夫写的话:“要看山水的曲折,要试车路的崎岖,要将性命和命运去拼拼,想尝尝生死关头,千钧一发的冒险异味的人,仙霞岭不可不到。”就这么险,从中原进福建就这么难。

现在你明白了,直到我们今天谈的1052年,在当时人的感受中,福建和四川,还是刚刚征服的边疆。当时朝廷中还流行一句话,叫“闽蜀同风,腹中有虫”。你看,四川的这个“蜀”字,跟福建的那个“闽”字,字形里面是不是都有一个“虫”啊?有搞地图炮的人就来劲了:对啊,都说他们是蛮夷之地嘛,这不就是证据嘛,他们肚子里都有虫嘛。

但是,福建和四川真的是蛮夷、是边疆吗?又不像。它们确实是在宋朝这个阶段才彻底融入中国,但也是在这个阶段,在文化上就大放异彩。

比如福建:论文学有柳永,论书法有蔡襄,论政治,有章得象、曾公亮、吕惠卿、章惇、蔡确、李纲,当然,还有蔡京、蔡卞两兄弟。有人点算过,北宋宰相的原籍,第一名是河南,第二名就是福建。

四川就更不用说了,仅仅三苏父子,就光芒万丈,甚至就是宋代文化的代表。你看,恰恰是这两个刚刚被征服,或者说被容纳进来的地方,成了宋代文化最灿烂的区域。

你不觉得奇怪吗?仅仅从四川和福建这个两个例子,我们就能看出中华文明的一个很神奇的特质:不仅容纳力非常强,能一点点地把边疆变成腹地,最后能滚动发展成一个疆域庞大的国家,更重要的是,加入中华文明的地域,不仅有向心力,一旦加入,再难脱离,而且它自身的特性也不会被掩盖,反而也能爆发出巨大的文化潜力。

你看,这和人类历史上其他的帝国就不一样。其他的帝国都是有中央有边陲。中央的困扰是很难拉得住边陲不分离,边陲的困扰是很难不被中央压制。

这是中华文明的一个独特的现象。这个现象需要给一个合理的解释。

旋涡理论

刚才我们提出了一个现象:为什么在中华文明的发展过程中,中央和边陲的关系没有那么对立?为什么边陲一旦加入这个体系,既有了不衰竭的向心力,也不会压制自己的文化特性?

我手里的这本书,是哲学家赵汀阳老师写的《惠此中国》。这本书提出了一个类似的、但更宏大的问题:

熟悉中国历史的人都知道,中华文明的性格,不是那种典型的扩张帝国。虽然也出现过汉武帝这样的雄才大略的君主,所谓“武皇开边意未已”,但从总体上讲,中华文明还是相对温和的,不像罗马帝国、蒙古帝国那样,恨不得人人都是战士,恨不得天天都在征服。但是奇怪,这么一个非扩张型的帝国,最后偏偏变得那么大,那么统一、还那么延续。为啥?你长这么大,你还要说你不是扩张型文明,西方人一听就不大容易相信。所以,这需要一个有力的解释。

这本书提出来一个模型,叫“旋涡模型”。其中最核心的一句话,我念给你听:“旋涡模式能够解释为什么古代中国并非扩张型的帝国却能够不断扩展,其秘密就在于,中国的扩展不是来自向外扩张行为的红利,而是来自外围竞争势力不断向心卷入旋涡核心的礼物。”

这段话简单说就是两层意思:

第一,边陲加入中华文明的共同体,不是纯粹的武力征服的后果,而是因为他们加入了这个体系,有好处、有利益,所以,不是拉来的、抢来的,而是吸引来的。就像是旋涡一样,周边自愿加入核心。

第二,周边为什么自愿加入核心呢?因为有利益。什么利益呢?是那种一旦享有就不愿放弃的、无法脱身的、可持续的利益。这就肯定不是具体的经济利益了,而是抽象的精神利益,是能够安顿身体和心灵的利益。比如中原最早发明的文字系统,一整套儒家、道家的思想体系,周朝人创制的天下论述,等等。

我们现代人理解这个“精神利益”,是需要一点想象力的。比如,你想象一下,你是古代某个地方的领袖。你要想稳定自己的权力,你需要军队,需要暴力,需要钱,这些都需要,但更重要的,你需要一套政治神学的叙事,说白了,你就得发明一套神话,证明你的传统是悠久的,传承是有序的,权力是老天爷认可的,等等。发明这套神话,然后再让你统治的人都信,这可不容易。你要发明,再让大家都信,这既艰难,而且还需要漫长的时间。

好了 现在有一份大礼物,就摆在这儿,这是现成的,随时可以拿走,这就是当时的中原的中华文明,它刚开始可能不大,但是周边人一看, 所有政治神学的叙事那儿全有,如果你加入中华文明,一切答案就有了:你是炎黄子孙,祖先问题解决了;炎黄子孙开枝散叶,不用都一样,你的特性问题也有了解释;这个中心还秉持一种“天下”理论,这是一种很善意的政治承诺,谁也不欺负谁,中心干不好,还可以换。更重要的是,这套东西大家还都相信。那么请问,如果你是一个实力派,你想不想到这样的中心去?到中心去,你其实为了就不仅是抢人抢钱抢土地了,人、钱、土地,哪里的都一样,但是这种政治神性,这种悠久而精巧的合法性叙事,中原发育得太成熟了。

所以,古人讲要“逐鹿中原”,就是这么来的。中原就是一个大平原,有什么好抢的?就算中原能多种点粮食,但是被大家抢来抢去,它就变成四战之地了,从经济的角度上,抢夺中原并不划算。大家逐鹿中原,是为了要去抢占那里的政治合法性和精神制高点。

就拿三国时期为例。刘备占了四川,他可不肯待在四川,“汉贼不两立,王业不偏安”,口号喊得山响,他要回中原;吴国也一样,比如孙皓先是在自己地盘里搞了一堆祥瑞,什么麒麟凤凰又出现啦,神龟驮了一堆书上岸啦,什么皇宫顶上也出现黄旗紫盖啦。有人就和孙皓说了,这些祥瑞都代表一个信号,就是您要进入洛阳了,你看,他也要回中原;就连本身占据了中原的曹操,也是心心念念要回到中原的核心——洛阳。当时,洛阳已经被董卓一把火烧成了焦土,但是曹操到了晚年,干的最后一件事就是到洛阳去,重新修建宫殿,重新规划城市。

你看看,三国那样的乱世,群雄们可不只是在战场上打生打死,不只是争夺那点现实的利益和地盘,大家都在盯着的,其实是旋涡中心的那点神性的、合法性的资源。也不止是三国,中国历史上所有地方割据的政权,心里都很清楚,割据只是一个暂时的状态,只要那个旋涡一直在,一直在持续地释放吸引力,那要么我去占据那个旋涡的中心,要么我就要做好准备,等待那个旋涡的中心把我拉进去。

这就是中华文明的“旋涡模式”,它一点点地汇聚周边资源,在几千年的时间里一点点地长大。长大到哪里,这个叙事就扩展到哪里,哪里就继续为这个叙事的中心贡献人才、故事和各种精神资源,这个叙事就越巩固,也越有吸引力。

现在我们为你讲述的,是公元1052年的故事。再过两年,甲午年一过,那个“甲午年、四川乱”的传闻一旦被证伪,四川这个地方就也彻底地、一去不回头地加入到中华文明的旋涡模式里了。

四川这块宝地,正在积蓄它的力量,准备把它的物华天宝、人杰地灵贡献给中华文明的大系统。这是它带来的礼物,也是它对自身价值的骄傲证明。

这是1052年,大宋皇祐四年。就在四川眉山纱縠行的苏家宅院里面,苏洵已经44岁,苏轼17岁,苏辙14岁。这三个人在大宋的这处边陲,奋勇读书。多年后,苏轼回忆说,我在四川老家的时候,七八岁就开始读书,“自三代以来,颇能论著。”你看,17岁的苏轼,身在四川,但他的思绪,早已神驰在中原的精神世界。

再有四年,这父子三人,就将登程赶路,从四川去中原。他们这一启程,中华文明又会迎来一个全新的群星闪耀的时代。

别急,我们一起,洒扫庭除,陈设香果,等着他们父子三人的到来。

下一年,公元1053年,我们再见。

致敬

本期节目的最后,我想致敬诗人杜甫。你可能知道,因为安史之乱,杜甫带着一家老小,跌跌撞撞来到巴蜀天府,在成都的浣花溪旁边住了下来。哪怕只是三间草堂,毕竟给了杜甫飘零孤苦的人生最安定、最美好、最至关重要的时光。杜甫身无长物,能回报四川的,就只有诗,而那些诗篇,有的成了中国文学史的经典。比如《茅屋为秋风所破歌》《春夜喜雨》《闻官军收河南河北》。

今天我想为你读一首不那么出名,但特别悠然自得的诗,跟四川人的松弛感简直是绝配。

《江村》

清江一曲抱村流,长夏江村事事幽。

自去自来堂上燕,相亲相近水中鸥。

老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩。

多病所须惟药物,微躯此外更何求。

杜甫可能不知道的是,曾经庇护他的四川,在此后的300年里,自己又经历过怎样的战乱流离,甚至一度成了边疆,出现了我们节目正片里说到的被猜忌,被疏离的境况。好在,从现在开始,四川重新融入了中华文明的旋涡,中华文明行进到此处,也可以宽慰诗人杜甫了。

参考文献:

(宋)李焘撰:《续资治通鉴长编》,中华书局,2004年。

(元)脱脱等撰:《宋史》,中华书局,1985年。

(汉)司马迁撰,(南朝宋)裴骃集解:《史记》,中华书局,1982年。

(汉)班固著,(唐)颜师古注:《汉书》,中华书局,1962年。

(晋)陈寿撰,(南朝宋)裴松之注:《三国志》,中华书局,1982年。

(宋)邵伯温撰,李剑雄等点校:《邵氏闻见录》,中华书局,1983年。

(宋)朱弁撰,孔凡礼点校:《曲洧旧闻》,中华书局,2002年。

曾枣庄,刘琳主编:《全宋文》,上海辞书出版社,安徽教育出版社,2006年。

贾大泉:《宋代四川经济述论》,四川省社会科学院出版社,1985年。

林文勋:《宋代四川商品经济史研究》,云南大学出版社,1994年。

程民生:《宋代地域文化》,河南大学出版社,1997年。

吴松弟:《中国人口史 第三卷 辽宋金元时期》,复旦大学出版社,2000年。

赵汀阳:《惠此中国——作为一个神性概念的中国》,中信出版社,2016年。

黄博:《不与天下州府同:宋代四川的政治文化与文化政治》,上海人民出版社,2024年。